Dossier Laméca

LE PRÉJUGÉ DE COULEUR, UNE HISTOIRE OCCIDENTALE

- Un soubassement biologique ?

- La race, du discours scientifique au sens commun

- La race comme construction sociale

- La race comme principe de séparation sociale et comme opérateur hiérarchique

Dans la structuration des rapports sociaux par les processus identitaires, la "race" occupe une place particulière, à l’interface du biologique et du social. Il s’agit de bien comprendre qu’il s’agit d’une construction sociale, mais qui se fonde sur des caractères qui pour certains, peuvent correspondre à une réalité biologique et, pour d’autres, à une simple croyance dans cette réalité.

Partons l’un des caractères raciaux considérés parmi les plus marquants, la couleur de la peau. Quelle est sa réalité biologique ? Celle-ci dépend du nombre, de la taille et de la densité des mélanosomes, organelles pigmentées des mélanocytes. Il s’agit là d'un caractère physique situé à l’interface de l’individu et de l’environnement, manifestant par là une certaine plasticité adaptative.

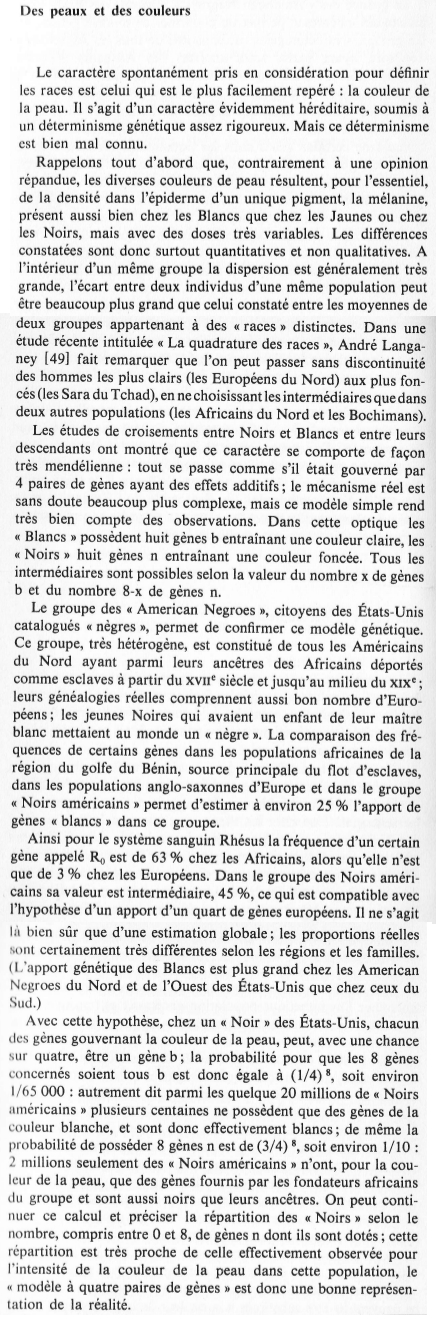

Cette caractéristique est inscrite dans l’hérédité : une hypothèse largement partagée fait d’elle un trait polygénique sous le contrôle d’un nombre limité de paires de gènes. Un modèle à quatre paires de gènes permet ainsi de rendre compte de la variation des pigmentations au sein de la population afro-américaine des USA : à partir d’une estimation des proportions d’ascendance africaine et d’ascendance européenne dans cette population, et en faisant jouer la loterie génétique à chaque procréation, on peut déterminer le nombre d’individus qui ne vont hériter que de gènes (déterminant la couleur) d’origine africaine (environ deux millions, sur 20 millions de Noirs américains), et seront donc "parfaitement" noirs, et le nombre de ceux qui ne vont hériter que de gènes d’origine européenne (quelques centaines), et seront donc "parfaitement" blancs, les autres se répartissant en nuances entre ces deux extrêmes, ce qui correspond effectivement à la réalité empiriquement observable (1).

Document 1

Albert Jacquard, Eloge de la différence. La génétique et les hommes, Paris, Editions du Seuil, 1978, pp. 93-95.

Ce caractère s’inscrit dans l’histoire de l’homme et de son expansion sur toute la planète. Une découverte récente fait résulter la complexion chez l’homme de la mutation d’un gène principal, baptisé slc24a5, présent chez tous les vertébrés. Les populations à peau claire dériveraient de cette mutation, qui se serait répandue, lors de la sortie de l’homme moderne hors de son berceau africain, au Moyen-Orient, puis dans une bonne part de l’Eurasie en fonction des différences d’environnement, selon un gradient de variation à la source de la diversité chromatique actuelle. La distribution géographique des couleurs de peau, phénomène observé de longue date, a en effet conduit à considérer les similitudes de pigmentation dans l’espèce humaine comme le résultat d’une convergence adaptative (la peau noire assurant une fonction de protection face aux rayons ultra-violets et réduisant la fréquence d’apparition de cancers cutanés, et la peau claire permettant de profiter au maximum d’un moindre rayonnement solaire pour la production de la vitamine D antirachitique). Les Africains au sud du Sahara, les Dravidiens du sous-continent indien, les Mélanésiens ne sauraient, dans cette perspective, appartenir pour autant à une "grande race noire", étant en fait moins apparentés entre eux qu’ils ne le sont avec les populations voisines… Il s’agit là d’un argument qui a été largement avancé contre la catégorisation raciale en terme de couleur de peau. Concevoir la race comme une essence immuable imposait en effet de s’appuyer sur la production de caractères fixes et stables dans le temps, hérités d’une communauté d’ascendance. Les variations de complexion, fruit d’une sélection darwinienne adaptative par rapport à des conditions environnementales spécifiques, échappent de facto à cet impératif.

La remise en cause de la notion de race s’est effectuée en deux temps. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, par réaction contre les horreurs nazies, une première mise au clair a eu lieu, avec l’institution d’une séparation nette entre ce qui relève de la culture et ce qui relève de la biologie : la culture, élément appris du comportement humain, ne saurait être transmise par les "liens du sang" et en aucun cas ne peut être déterminée par un quelconque soubassement biologique. Il s’agissait là d’une tentative critique, sous les auspices de l’antiracisme, qui essayait de briser le lien entre trait physique et trait socioculturel, mais qui ne remettait pas en cause la notion de race elle-même; au contraire la notion était renvoyée vers les sciences biologiques, au seul regard desquelles elle était considérée comme pertinente.

Il a fallu attendre le début des années soixante pour que la catégorie de race soit remise en question dans le champ des sciences naturelles elles-mêmes : considérée non plus comme un fait "spontané" mais comme un concept construit à une certaine époque, elle n’est plus apparue - en tant que concept – opérante et pertinente, faussant même, par sa rigidité, la vision que l’on pouvait avoir d’une réalité essentiellement mouvante… Les progrès de la génétique ont ainsi conduit à invalider les classifications raciales : c’est la position qui a été exprimée clairement dans les années 1970 par Richard Lewontin, le célèbre généticien de Harvard : considérant la variation selon qu’elle est observable entre les individus et entre les groupes, il a constaté qu’elle se révélait beaucoup plus importante au niveau interindividuel qu’au niveau intergroupes. Cette constatation a alimenté l’idée, largement partagée par les scientifiques, d’un continuum au sein duquel s’inscrivent les variations de couleur qui peuvent se succéder dans la vie d’un même individu (selon les conditions d’environnement qu’il subit, notamment l’intensité du rayonnement solaire qu’il reçoit), ou dont les individus d’une même population peuvent diversement hériter du fait de la sélection naturelle qui s’est exercée sur les gènes concernés. Au-delà, tous les membres de l’espèce humaine s’inscrivent dans ce continuum à l’intérieur duquel il est illusoire de tracer des limites correspondant aux races classiques de l’ancienne anthropologie physique.

Quels sont les principaux griefs adressés au concept, aujourd’hui abandonné par bon nombre de biologistes ?

- Inanité des caractères morphologiques utilisés, qui se révèlent en fait modelés par le milieu dans l’expression des phénotypes - comme la taille qui croît avec l’amélioration des conditions de vie - ou dans l’évolution des fréquences géniques au fil des générations - comme la couleur, puisqu’il est aisé de constater que les populations de peau foncée se concentrent aux latitudes intertropicales -, ce qui détruit aussitôt l’hypothèse centrale d’une similitude par ascendance commune, puisque c’est en fait un phénomène adaptatif qui est en jeu).

- typologie pré-mendélienne et perversité du principe de classement, qui mime le schéma de la diversification des espèces, alors que les isolements dans l’histoire de l’humanité ont toujours été suivis de rencontres et de métissages, si bien que l’interfécondité a toujours pu être conservée à l’intérieur de la nappe humaine.

D’où l’affirmation qui a pu être formulée : "Les races n’existent pas… ". Mais il ne faut prendre cette formule de manière trop simpliste. Certes les races n’existent pas en tant qu’entités distinctes, fixes et définitives, enfermant les individus dans un destin biologique déterminé à l’avance. Le concept même de race apparaît non pertinent, voire même contre-productif, si l’on veut dévoiler l’histoire humaine dans une perspective évolutionniste. Mais cela ne veut pas dire que la variabilité physique de l’homme doive être négligée.

L’isolement des populations dans des parties séparées de la terre, qui ne s’est rompu, à l’échelle de l’histoire de l’humanité, que très récemment, a produit des différences dont il subsiste des traces visibles, notamment chromatiques... et génétiques. Le déchiffrement récent du génome humain permet aujourd’hui de mieux cerner les fondements de cette variabilité biologique. L’ADN, par sa puissance identificatoire, est en effet amené à jouer un rôle majeur dans l’appréciation de la diversité humaine. Certes les conclusions du Human Genome Project, en 2000, mettaient en avant le fait que nous sommes tous semblables à 99,9 %. Mais elles ont été vite contestées, surtout aux USA, par certains secteurs scientifiques, pour lesquels l’ADN constitue un scalpel différentiel utile si l’on se fonde sur le 0,1 % restant de différences, qui représentent tout de même trois millions de bases, sur les trois milliards qui constituent notre génome, ce qui suffirait à exprimer la diversité humaine, tant en termes de risques pathologiques que d’origine… Les plus récentes études génomiques démontrent toutefois que le mélange entre des populations est un processus récurrent dans le passé humain. Les populations actuelles sont des mélanges de populations passées, qui étaient elles-mêmes des mélanges.

On sait aujourd’hui que l’homme moderne est apparu en Afrique il y a environ 150 000 ans. La date est pour l’instant approximative, en fonction du mode de calcul :

- soit à partir des données génétiques, qui postulent l’existence d’une « Eve mitochondriale », dite aussi « Eve africaine », à partir de l’ADN mitochondrial, transmis uniquement pas voie féminine, et d’un « Adam Y » à partir de l’ADN du chromosome Y, transmis uniquement par voie masculine, premiers ancêtres communs à toute l’humanité ;

- soit à partir de la découverte de fossiles (la découverte la plus récente est celle qui a été faite sur le site du Djebel Irhoud au Maroc, où des ossements humains « modernes » remonteraient à 300 000 ans).

L’homme moderne serait sorti d’Afrique à deux reprises, il y a 120 000 ans, où il n’aurait pas dépassé le Proche-Orient, mais surtout il y a 50 000 ans (selon le modèle dit « Out of Africa »), dernière sortie qui est à l’origine de toutes les populations d’Eurasie, d’Océanie et d’Amérique. Ces hommes modernes, au cours de leurs migrations, se seraient mêlés à des humains archaïques (homme de Néanderthal, homme de Denisova…) partis eux-mêmes d’Afrique il y a 700 000 ans, ce qui explique que les individus d’aujourd’hui appartenant aux populations non africaines ont une part de leur génome issu de ces humains archaïques (environ 5 % de gènes néandertaliens chez les Européens actuels…). Les hommes modernes restés en Afrique se seraient également mêlés à des humains archaïques : une découverte intéressante est celle qui concerne le génome d’un Africain Américain, Albert Perry, dont le chromosome Y remonterait à une population africaine archaïque (haplogroupe A00, que l’on retrouve également chez les Mbo et les Bangwa au Cameroun), population « fantôme » dont la séparation de la lignée de l’homme moderne peut être située entre 254 000 et 275 000 ans. Les populations actuelles encore présentes qui se seraient séparées le plus précocement de cette lignée de l’homme moderne sont les San de Namibie et les Pygmées d’Afrique centrale (isolats à haute diversité génétique où auraient été préservés les génomes les plus anciens de l’humanité. Les autres populations humaines ont perdu en effet de la diversité génétique, du fait de "goulots d'étranglement" intervenus dans leurs migrations).

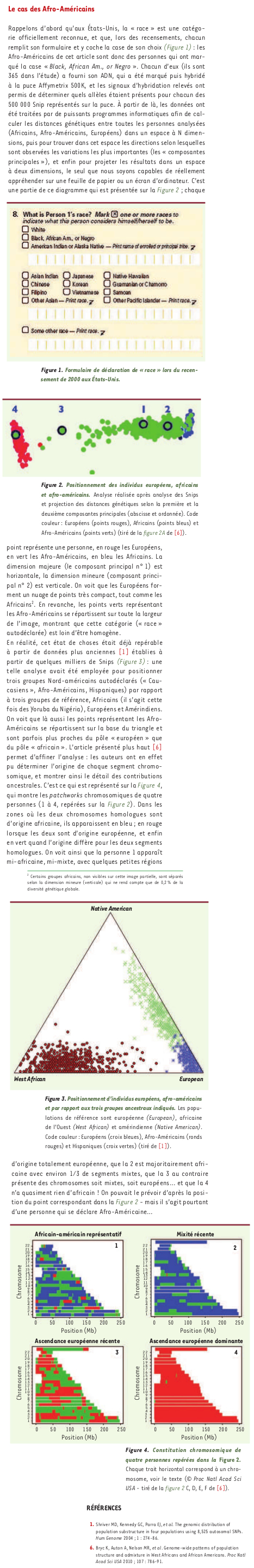

Ainsi les populations afro-américaines et latino-américaines des Amériques ne sont que les dernières d'une longue série de grands mélanges de population. La révolution du génome s’inscrit donc en faux contre l’identitarisme biologique, avec la découverte de métissages répétés pendant des milliers d’années dans l’histoire humaine, à l’encontre de l’idée de population « pure » (2). L’ADN ne permet pas, contrairement à ce que pensent certains, de refonder la validité de la notion de race, car il ne permet pas de profiler des entités correspondant aux catégories raciales stéréotypées. Tout au plus permet-il de profiler des distances entre le génome des individus, ou la part de leur génome partagée dans la population à laquelle ils appartiennent, appréciées par rapport aux configurations génétiques d’échantillons de populations (présents dans les bases de données génétiques), correspondant à des grands ensembles humains géographiquement définis et différentiables en termes d’ancestralité (ancestry). C’est là le seul enseignement que peuvent apporter les tests génétiques à visée généalogique, dont sont particulièrement friands les Africains Américains, soucieux de dépasser le « gap » du middle passage en retrouvant par ce biais des ancêtres africains. Les "Afro-descendants", terme utilisé aujourd’hui pour désigner les individus qui, du fait de la traite négrière, ont une part de leur ancestralité qui se situe en Afrique, constituent ainsi un cas privilégié pour illustrer ces intrications de gènes, aussi diverses qu’il y a d’individus.

Document 2

L’apport de l’ADN : le cas des Afro-américains.

Bertrand Jordan, "Chroniques génomiques. ADN, ascendance génétique et "race" sociale : l’apport des SNIP", Médecine/Sciences, 2010, pp. 216-217.

La race, du discours scientifique au sens commun

Le terme de "race" est d’apparition récente, puisqu’il n’est attesté qu’à partir du XVIe siècle. Il a d’abord eu un usage très précis et déterminé, celui de lignée, de filiation familiale. C’est par une singulière dérive sémantique qu’il a fini par désigner "une collection d’êtres humains pour laquelle un trait physique tient lieu de fédérateur" (3). Cette évolution coïncide avec le mouvement de colonisation, et ce n’est certainement pas un hasard : le concept de race paraît lié à la division du travail dans l’économie-monde qui se met en place à cette époque.

Mais la cristallisation de l’idée de race ne s’accomplit véritablement qu’avec la maturation intellectuelle que représente à la fin du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle le développement d’une pensée classificatrice. La "race" apparaît donc, non comme une donnée spontanée de la perception, mais comme "une idée qui s’est lentement construite, une idée permettant de regrouper et d’homogénéiser toute une série d’éléments relevant du phénomène humain sous le décret que toutes ces choses sont en définitive des phénomènes biologiques (4)". C’est cette idée qui effectivement inspire l’usage scientifique du terme tel qu’il s’impose au XIXe siècle, le terme devenant un véritable "paradigme" explicatif des faits humains. Cette acception savante renvoie à la différenciation de l’humanité en groupes discontinus, distingués par la particularité de leurs caractères physiques, que l’on fait dériver de la séparation des ascendances. Elle s’est souvent accompagnée de la liaison entre caractères culturels et caractères physiques, les premiers étant censés dériver des seconds... La fortune populaire d’une telle notion s’est révélée considérable, et ses traits principaux se retrouvent presque tous dans l’usage commun : caractère discret des groupes auxquels elle fait référence, liaison entre faits culturels et faits naturels… A ce double titre la "race" s’inscrit dans ce que nous estimons relever de la nature ; elle apparaît comme une naturalisation de la différence, ou comme une interprétation biologisante de l’identité. Les faits de comportement, souvent associés dans cette ligne de pensée aux caractères physiques, sont censés se transmettre par le même canal de l’hérédité…

Le terme pénètre alors le champ politique, avec ses deux corollaires : d’une part la catégorisation fixe des individus (le discours racial ne connaît pas l’individu, le renvoyant de manière irrémédiable à une appartenance de groupe) ; d’autre part l’absolutisation des différences collectives (la pensée raciale, essentialiste, part d’un postulat de différence absolue, d’inassimilabilité et d’incommunicabilité). Ainsi se constituent des idéologies qui s’emparent de la notion pour en faire leur point d’achoppement central, aboutissant aux exterminations de masse du XXe siècle, mais aussi à tous les dispositifs de discrimination, comme la ségrégation aux USA ou l’apartheid en Afrique du Sud.

L’évacuation de la race hors du champ scientifique ne signifie en aucune manière son abandon dans le discours commun : toutes les évidences que l’on pourra accumuler démontrant l’inanité de la race biologique ne pourront aller à l’encontre de ce qui est à la fois un sentiment imperméable aux arguments rationnels et une idéologie qui, comme toute idéologie, n’est reliée que tangentiellement à la réalité des choses. On peut même remarquer que les catégories raciales continuent à être utilisées dans certains pays (comme les USA) à des fins statistiques, voire même épidémiologiques.

La race comme construction sociale

L’abolition de la race dans le champ naturaliste a finalement permis de confirmer le caractère strictement idéologique de la notion de "race". Lorsque le soubassement biologique s’évanouit et que disparaît l’illusion que la réalité sociale se modèle sur une réalité naturelle, la perspective en quelque sorte se renverse : désormais l’idée de race doit être définie sociologiquement. Pour rendre compte de l’usage populaire du terme, un nouveau sens savant s’est développé dans le champ des sciences sociales. Désormais souvent utilisé entre guillemets, afin de bien signifier que l’on s’écarte du premier niveau de signification et que l’on n’est pas dupe de la pseudo-réalité à laquelle il renvoie, le terme fait référence à une construction sociale, désignant "un groupe humain qui est défini ou se définit comme différent en vertu de caractères physiques innés et immuables". Il s’agit donc d’un groupe socialement défini sur la base de critères physiques, fondé en définitive sur une croyance, s’intégrant dans un système général de catégorisation. Le terme dérivé de racisme, d’apparition récente (1925), renvoie, dans ces conditions, aux attitudes psychiques, collectivement partagées, et à quelque ordre qu’elles appartiennent, de l’affect à l’intellect, impliquées par une telle identification, ainsi qu’aux comportements et aux pratiques sociales qui les accompagnent.

Le caractère directement sensible du stigmate, dans le cas du préjugé de couleur, joue sans doute un rôle déterminant au niveau de la perception elle-même. Le mode d’apparaître des individus se déchiffre à travers des indices sensibles (couleur de la peau, qui "joue le rôle d’un point fixe dans l’ensemble des indices déchiffrés (5)", mais aussi forme du nez, des lèvres, texture des cheveux...). Dans la mesure où cette évidence perceptive s’impose, il serait faux de croire qu’on peut dissiper un "préjugé" ou une "illusion", que "la raison théorique a le pouvoir de suspendre les systèmes de représentation inscrits dans telle ou telle perception récurrente", laquelle réveille sans cesse l’image raciale qu’il s’agirait de neutraliser. La "race" tire sa force du fait qu’elle se situe à la fois dans le monde physique et dans le monde phénoménal, mettant en jeu au moins deux sens : la vue (couleur et traits du visage) et l’ouïe (l’accent, l’intonation font partie du stéréotype racial obligé, comme en témoignent les doublages, en français, des personnages de couleur des films américains.. .).

Comment la transmission de ces caractères distinctifs est-elle interprétée ? Des représentations se constituent, au sein desquelles est pensée la reproduction des traits; se mettent en place des théories qui veulent expliquer les réalités observées, s’intégrant dans ce qu’on peut appeler une "génétique sauvage" au sein de laquelle peut se profiler l’idée d’une transmission héréditaire. Les fluides vitaux tiennent une place essentielle dans ces représentations de l’hérédité ; le sang apparaît ainsi souvent comme le support de la vie, véhicule d’éléments qui sont censés se transmettre...

La race comme principe de séparation sociale et comme opérateur hiérarchique

La race s’appuie sur un processus distinctif premier, qui la rattache à tous les dispositifs identitaires qui gouvernent les représentations de l’altérité, à savoir la différence entre "moi" et les "autres"… Elle relève donc d’une identification des individus, qu’il s’agisse d’une auto-identification (opérée par le sujet lui-même) ou d’une exo-identification (opérée par les autres vis à vis du sujet). Une fois cette identification inscrite dans ce qui est pensé comme "naturel", l’ouvrage racial n’est toutefois pas achevé. La société investit en effet, selon les contextes, les marqueurs raciaux, qu’ils relèvent de l’apparence ou de l’ascendance, d’une signification sociale, inspirant les pratiques : là réside l’intervention de l’idéologie, qui utilise la catégorisation raciale comme instrument d’un traitement différentiel des individus.

La race peut d’abord être considérée comme un principe de séparation sociale : une distance difficilement franchissable est installée entre les siens et les "autres" racialement identifiés : il s’agit d’éviter au maximum les interactions entre des groupes tenus radicalement séparés. Parmi les interactions possibles figure au premier plan l’alliance : l’endogamie raciale est prescrite, car c’est elle qui permet la reproduction du groupe semblable à lui-même de génération en génération, alors que l’exogamie est au contraire proscrite, car elle apparaît comme un ferment de dissolution du groupe. D’où les tabous très puissants attachés aux unions exogames qui peuvent menacer la similitude physique, l’obsession du mélange des sangs si récurrente dans l’imaginaire racial (6)… Le principe de division peut aller jusqu’à l’exclusion, l’expulsion hors du corps social d’un groupe considéré comme bouc-émissaire, la "purification", le bout de cette logique étant l’extermination pure et simple, comme l’antisémitisme l’a amplement démontré.

Dans le cas du racisme colonial, il s’est au contraire agi d’exploiter une main d’œuvre décrétée d’essence inférieure : on voit clairement que la race sert là d’opérateur hiérarchique…

Mais la race peut aussi servir de fondement à une identité de groupe. Sur ce point, ainsi que sur le retour d’une certaine conception biologique de la race, on pourra se reporter aux derniers développements de Déclins et avatars contemporains du préjugé.

_________________________________

(1) Albert Jacquard, Eloge de la différence. La génétique et les hommes, Paris, Editions du Seuil, 1978, pp. 93-95.

(2) David Reich, Who We Are and How We Got There. Ancien DNA and the New Science of the Human Past, New-York, Pantheon books, 2018.

(3) N. Guillaumin & M. Glean O’Callaghan, "Race et race, la mode naturelle en sciences humaines", L’Homme et la société, 31-32, 1974, p. 195-210.

(5) P. A. Taguieff, La Force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, Paris, La Découverte, 1988, p. 348 et suivantes.

(6) P. A. Taguieff, 1998, qui rappelle en l’occurrence certaines théories sur le "désir d’homofiliation physique", qui s’exprimerait par le souhait de garder son identité phénotypique, de se retrouver chez ses descendants... L’identité propre de la lignée chercherait à s’exprimer par la ressemblance des générations : la couleur de la peau apparaît en la matière de premier choix par sa bonne visibilité, sa haute stabilité... De fait, le cercle familial apparaît comme l’ultime rempart à l’acceptation raciale, ce qui est bien exprimé par la question rhétorique classique : "Voudriez-vous que votre fille épouse ?". On retrouve là la hantise de l’union mixte, qui entraîne le risque de l’enfant intrus…

______________________________________

SOMMAIRE

Pourquoi s’intéresser au préjugé de couleur ?

1. La notion de "race"

2. Genèse et institution du préjugé dans les Antilles de colonisation française

3. Couleur, société et population : la mise en évidence d'un processus de "racisation"

4. Justifications et contestations du préjugé de couleur

5. Variantes du racisme anti-noir

6. Déclin et avatars contemporains du préjugé

En guise de conclusion

Documents d'illustration

Bibliographie générale

Conférence audio

______________________________________

par Jean-Luc Bonniol

© Médiathèque Caraïbe / Conseil Départemental de la Guadeloupe, 2015-2020